ここのところ、家を建てる人がめっきり少なくなったように思う。

まわりの設計事務所や工務店と話しをしても、やはり右肩下がりの状況とのこと。

実際、国交省の住宅着工戸数の統計を見ると、昨年(2024年)は78.6万戸で、リーマンショック直後の78.8万戸(2009年)、コロナショック直後の80.8万戸(2020年)を下回り、3年連続のマイナスとなっている。

要因は様々あると思うが、肌で感じるのはやはり建設費の高騰。感覚的にはコロナ前の1.5倍くらいに感じている。

もはや家を持つことは当たり前のことではない時代だ。

そこで、今後の戸建て住宅の一つの方向性として、小規模化が有効ではないかと考えている。

30坪標準を見直し、自分に合うサイズ感で現実的な価格の家を建てる、という提案をしたい。

今や単独世帯が全体の38%(2020年国勢調査、以下同)で一番多く、夫婦のみ世帯が20%と、子なし世帯が過半数を超えている。

標準世帯(夫婦+子2人)を基準にして生まれた、30坪3LDKの家は、もはや標準ではなく過去の遺物である。

経験則だが、1人で15坪、2~3人でも20坪あれば充分に快適で豊かな暮らしが営めると感じている。

小住宅には名作が多い。

私は大学院生の時に小住宅の研究で来日していたアメリカ人の先生に出会い、調査に同行する機会があった。

保坂猛さん設計の「Love House」、小泉誠さん設計の「9坪ハウス」、石田敏明さん設計の「SAハウス」などを実際に見学し記録をまとめた。

特に9坪ハウスは印象に残っている。機能的で整えられた平面とスケール感が素晴らしく、それでいて拡がりもある。ここでの経験は今でも私のなかで大切な財産になっている。

もともと9坪ハウスとは、増沢洵さんが戦後の「最小限住宅」として建てた自邸で、資材不足、資金難のなか建てた名作である。

現在の9坪ハウスは、展示用に復元された原寸軸組を施主の萩原修さんが引き取り、小泉誠さんの設計で1999年に三鷹市に建てられたもの。建坪は9坪だが、延床で15坪、そこに夫婦+子2人の4人で住まわれていた。

もっとも感動的だったのは、天井高1.8mの和室から2層分の吹抜に出たときの空間の伸びと光の美しさ。

寸法というものが相対的に変化するもの、かつ感覚的なもので、そして空間を扱うとは人の感覚を扱うことなのだと、身をもって感じられた貴重な体験であった。

↑「9坪ハウス」出典:https://www.airbnb.jp/rooms/14832676?source_impression_id=p3_1750731737_P3gV7tMvlVUofmMO

※現在は宿泊施設になっている。→詳しくはこちら

敷地に対して小さく建物を建てるということは、外部環境や庭との関係性も拡がるということ。

建物を小さくすることで庭が生まれ、光や風の通り道をつくることができる。

温暖化に対しても、住宅という閉じた箱の中で省エネ化を目指すだけでは不十分で、街全体で緑を増やし風の流れをつくることが必要だ。

日本人が培ってきた、そして忘れかけている、自然との上手な付き合い方が余白を活かすことによって目指せるのではないだろうか。

そしてなにより、光や風を感じながら庭の木々に包まれたやわらかな環境に住むことで、気持ちよく穏やかに過ごすことができる。

小住宅は、建設費を抑えるだけではなく、人間らしく生きることへの回帰である。

必要なものを必要なだけ、欲張らずに、豊かに過ごす。

そんな住まい方が、今求められているように思う。

-おまけ-

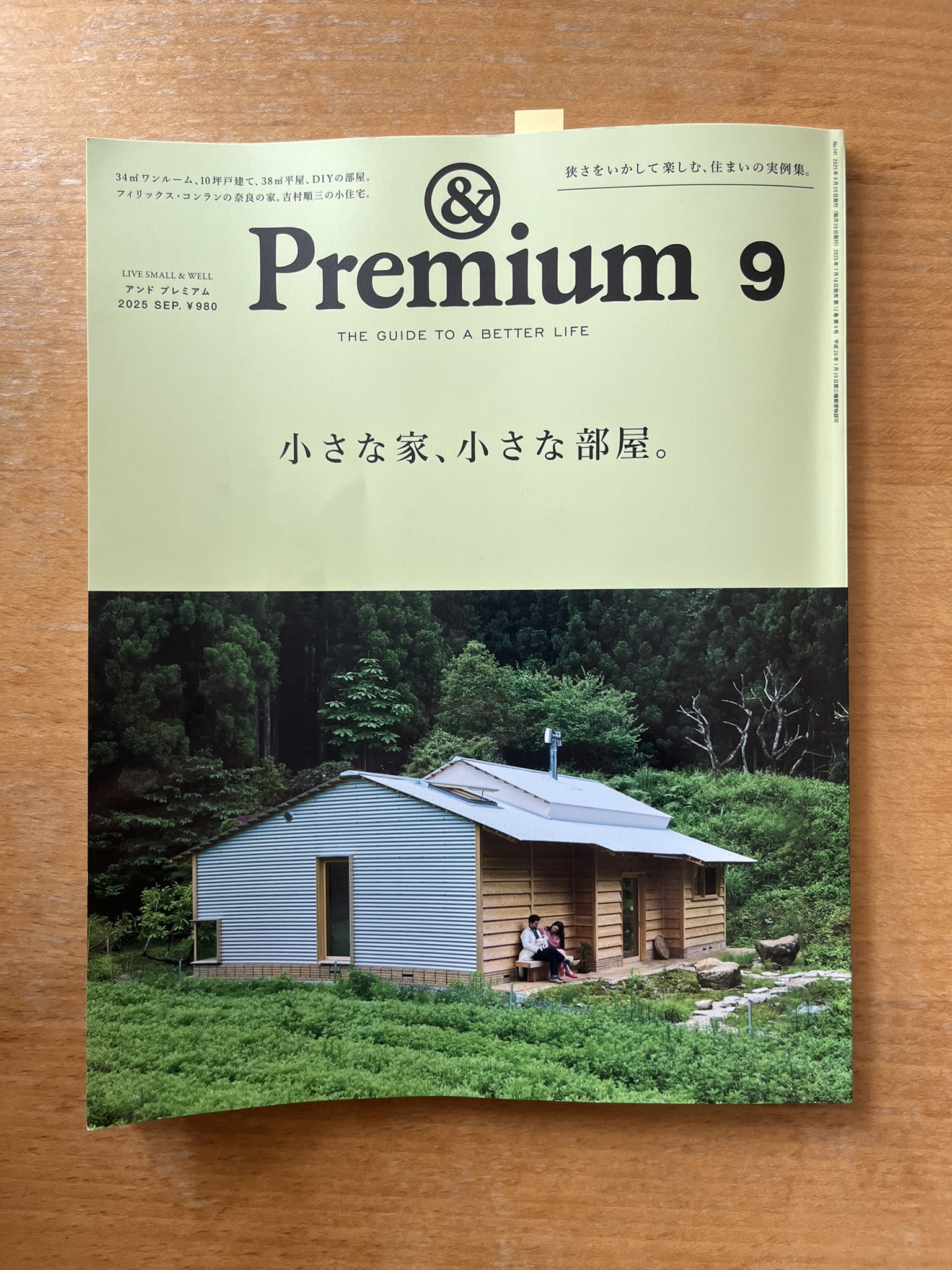

今月の「&Premium」は小住宅特集でした。十人十色の暮らし方が見られて面白かったです。

私の好きな吉村順三設計の「仙石原の家」が紹介されていました。

コンラン夫妻の吉野の家、小原晩さんのエッセイもよかった。

書いたひと

宇賀神 亮